Alleinstehend Wohnen - Zweimal Modern

Eine Zelle im menschlichen Maßstab Texte von Le Corbusier und Susanne Weiß im Wechsel 1929 und 2012

Das Problem, das in allen Ländern als das dringlichste auf der Tagesordnung steht, ist das der Konstruktion von Häusern, die zur Unterbringung der Massen, die das Maschinenzeitalter in den großen Städten zusammengedrängt hat, erforderlich sind. Unnötig, es zu beschreiben: wir haben die Tatsachen vor Augen; das Problem der Menge ist gegeben.

Es handelt sich in der Tat darum, die Menschen unterzubringen. Grundsätzlich also um Haushalte. Jemandem eine Wohnung bauen, heißt, ihm gewisse Elemente von lebenswichtiger Bedeutung garantieren – ohne rechtlich begrün- dete Beziehungen zu M. Vignola und der Renaissance, zu den Griechen oder den Normannen der Normandie. Garantiert werden müssen:

• helle Fußböden

• Abschluß als Schutz gegen Eindringlinge: Leute, Kälte, Wärme usw.

• schnellstes Erreichen der verschiedenen Gegenstände in der Wohnung

• Auswahl der Haushaltsgegenstände unter Anpassung an unser

Jahrhundert.

Diese verschiedenen Elemente bilden eine Gesamtheit von Geräten, die ich im Jahr 1921 (Esprit Nouveau) »Wohnmaschine« getauft habe. Das ist ein Wort, mit dem ich nur flüchtiges Glück hatte und um dessentwillen man mich heute von beiden Seiten der Barrikaden angreift; dabei handelt es sich um die Mitglieder der Akademie (»oh, grauenvoll, mein lieber Kollege, grauenvoll und abscheulich«), wohlverstanden. Und (schlecht verstanden, denn ich finde, daß die An- klage von Grund auf falsch ist) um die Avantgardisten (»dieser Mann, der in Lyrismus ertrinkt, hat die Wohnmaschine verraten«).

Wenn der Ausdruck Aufsehen erregt hat, so deshalb, weil er den Begriff »Ma- schine« enthält, der offenbar in allen Geistern die Vorstellung von Betrieb, Leistung, Arbeit, Produktion erweckt. Und der Ausdruck »Wohnen« läßt an ethische Begriffe denken, an ein Dauerndes, an die Organisation der Existenz – so daß ein vollkommener Mißklang entsteht. Heute, auf der systematischen Suche nach einer Zelle im menschlichen Maßstab, werde ich einige Fälle analysieren; und dabei wird sich eine Richtlinie ergeben.

Zuvor einiges über das Leben an Bord eines Schnelldampfers. Ich habe meine Koffer ausgepackt und mich in meinem Haus eingerichtet. Ich bin in die Haut eines Mannes geschlüpft, der ein kleines Haus gemietet hat.

Hier ist mein Bett, das einem hohen Diwan ähnelt. Hier werde ich schlafen; hier werde ich Siesta halten, während wir über die Wendekreise fahren. Es steht ein zweites Bett da, aber ich bin allein. Hier ist der Spiegelschrank. Dieser Schrank könnte wesentlich besser eingerichtet sein, aber er tut auch so gute Dienste. Gegenüber, zwischen den zwei Betten, steht der Sekretär (oder Frisier- tisch – ganz nach Belieben) mit drei sehr kostbaren Schubfächern; ein Plüschteppich – angenehm für die nackten Füße. (Überhaupt angenehm – so mit nackten Füßen!) Ich gehe durch eine kleine Tür: ein großer Waschtisch, ein schöner Wäscheschrank, Schubfächer für Toilettenartikel, Spiegel, zahlreiche Haken, helles elektrisches Licht. Ich gehe durch eine zweite Tür: eine Badewanne, ein Waschbecken, ein WC, eine Dusche, Wasserabfluß direkt im Boden. Ich habe ein Telefon, das ich leicht vom Bett oder vom Sekretär aus erreichen kann.

Das ist alles. Abmessungen: 3 x 3,10 m für das Zimmer. Insgesamt: 5,25 x 3 m macht 15,75 Quadratmeter. Wir wollen uns diese Zahl merken. Es handelt sich dabei um »Luxusappartements«, in denen wichtige Leute bequem reisen. Ein Mensch fühlt sich glücklich, lebt ganz wie zu Hause, schläft, wäscht sich, schreibt, liest, empfängt seine Freunde – und das alles in einem Raum von 15 m2.

Irgendein Ärgernis gibt es immer, wenn Herr Meier von einer Reise zurück- kehrt. Ein Einbrecher hat seine Wohnung bislang nicht heimgesucht. Jedes Mal jedoch, wenn Herr Meier von einer Reise zurückkehrt, stellt er sich, spätestens auf dem vorletzten Treppenabsatz, vor, wie es wäre, wenn....

Insgeheim fürchtet er sich ständig davor, eines Tages bei seiner Rück- kehr die Wohnungstür geöffnet vorzufinden, im Innern alles zerwühlt und zerstöbert. Wertvolle Sachen besitzt er eigentlich nicht, und die paar goldenen Münzen, die er von seinem Vater geerbt hat, bewahrt er selbstverständ- lich in einem Schließfach bei der Sparkasse auf. Der Einbrecher aber, der seine Wohnungstür aufbricht, weiß das natürlich nicht; er kommt erst darauf, nachdem er alles gründlich durchwühlt und durchstöbert hat. Man sagt, daß manche, wenn Sie nichts Wertvolles finden, aus Ärger darüber die gesamte Wohnungseinrichtung zerstören. Dinge wie diese gehen Herrn Meier spätes- tens auf dem vorletzten Treppenabsatz durch den Kopf, wenn er heimkehrt. Zum Glück sind die Ärgernisse, die es tatsächlich gibt, wenn er von einer Reise zurückkehrt, in der Regel von harmloserer Art:

Manchmal sind die Blumen vertrocknet. Meistens quillt der Briefkasten über. Gelegentlich kommt es vor, daß eine rote Karte zur Abholung einer Sendung beim Postamt auffordert, die dort längst nicht mehr abzuholen ist; und es geschieht immer wieder, daß wichtige, während seiner Abwesenheit ange- kündigte Termine unbeachtet längst verstrichen sind; daß dann zum Beispiel der Stromableser mit Mehrkosten droht. Auch haben sie ihm den Strom schon einmal abgestellt, nachdem die monatliche Zahlung ausgeblieben war. Wenn es ganz schlimm kommt, kommt alles zusammen, und Herr Meier würde am liebsten wieder dorthin zurück, wo er gerade gewesen ist.

Es ist ja durchaus nicht so, daß Herr Meier nicht Vorkehrungen treffen würde für die Abwesenheit: Seit über zwanzig Jahren kümmert sich Frau Rotkehl aus dem zweiten Stock um seine Blumen, wenn er auf Reisen ist, und jedes Mal drängt sie ihm ihre Gießdienste geradezu auf. Obwohl Frau Rotkehl in den letzten Jahren ziemlich vergesslich geworden ist, mag er ihre Hilfe nicht ausschlagen. Zwar hat er schon mehrfach mit dem Gedanken gespielt, auf Zimmerpflanzen, an denen ihm ohnehin nicht viel liegt, ganz zu verzichten; er ist aber immer wieder davon abgekommen. Denn wie sollte er das Frau Rotkehl erklären? Und schließlich: was macht es schon aus, ab und zu ein paar neue Alpenveilchen zu kaufen und ein paar Grünpflanzen aus dem Baumarkt. Das ist ihm die gute Nachbarschaft letztlich schon wert.

Der junge Mann von nebenan, der anscheinend bei irgend einer internationalen Firma als »Manager« arbeitet und viel zu Hause am Computer sitzt, hat ihm gleich bei seinem Einzug im vorigen Jahr nachbarschaftliche Hilfe angeboten: »Wenn ich mal was für Sie tun kann..« Das war, als er sich als neuer Mieter vorstellte und um Nachsicht bat wegen möglicher Lärmbelästigung bei der Einweihungsfete. »Kein Thema,« hat er später gesagt und damit gemeint, es machte ihm nichts aus, von Zeit zu Zeit Meiers Briefkasten zu leeren. Daß er das dann doch meist vergißt, ist sicher keine böse Absicht. Wahrscheinlich hat es damit zu tun, daß er selbst so gut wie keine Post bekommt. Nicht einmal eine Zeitung. Unklar ist, ob er sich darüber freut, das »Abendblatt« lesen zu dürfen, wenn Herr Meier auf Reisen ist.

Morgens um 7 Uhr weckt mich mein Kammerdiener, der außerordentlich höflich und liebenswürdig ist; er öffnet die Jalousien und die Fenster. Er bringt mir die Schokolade. Dann schreibe ich oder lese. Ich mache einen Rundgang. Mein Kammerdiener hat inzwischen das Zimmer, den Ankleideraum und das Bad in Ordnung gebracht. Am Nachmittag bringt er mir den Tee und die Schiffszeitung mit den neuesten Nachrichten. Für 19 Uhr hat er schon meinen Smoking bereit- gelegt, und wenn ich nachts zurückkomme, ist das Bett zurechtgemacht und die Nachtlampe angezündet. Mein Gott – wie reibungslos läuft das Leben ab!

Und so versorgt mein Kammerdiener etwa 20 Passagiere. Ich habe also 1/20 Kammerdiener zu meiner Verfügung. Das senkt die Lebenshaltungskosten! Unter diesen Umständen kann man auf Hausangestellte wirklich verzichten. Bis jetzt beschäftige ich nur 1/40 Koch und 1/20 Kammerdiener, insgesamt also nur drei Vierzigstel eines Angestellten! Ich kann nur immer wiederholen, daß sich die Lebenshaltungskosten dadurch beträchtlich senken. Ich wiederhole mir das so lange, bis ich wirklich über die Sache nachdenke und zuletzt das Ei des Kolumbus vor mir sehe.

Wir gehen weiter auf Entdeckungsfahrt: »Jean, hier ist meine schmutzige Wä- sche, lassen Sie sie für übermorgen waschen; die Bügelfalten in meinen Hosen aber lassen Sie bitte aufbügeln, während ich zum Friseur gehe.« Usw., usw. Ich erlasse ihnen den Rest- aber ich habe Zahlen zur Verfügung.

Als Reisender, der von den Schiffahrtsgesellschaft mit Wohltaten überschüt- tet wird und in die Kategorie »Luxuspassagier« gehört, bin ich im Besitz eines Raumes von 15 m22. Ich beschäftige 3/40 Hausangestellte. Ich habe keine Sorgen. Ich kümmere mich nicht darum, ob Jean Zigaretten raucht oder Romane liest oder ob er Lust hat, ins Kino zu gehen. Um 2 Uhr morgens verlange ich telefonisch nach Jean. »Jean schläft, ich schicke Ihnen jemand anders.« Da kommt Paul. »Paul, seien Sie so lieb und ...«

Es gibt Gefrieranlagen, Küchen, Kühlschränke, Heizung. Es gibt heißes und kaltes Wasser. In einer Thermosflasche habe ich sogar eiskaltes. Es gibt einen prunkvollen Speisesaal, in dem man große Toilette trägt. Da mir das meistens lästig ist, esse ich im kleinen Speisesaal der Dickköpfe. Es gibt eine Menge Oberkellner und Kellner, die einen eigenartig umschmeicheln, daß man sich vorkommt wie eine gefeierte Braut. Es gibt eine Waschküche und eine Bügelkammer. Es gibt eine Telefonzentrale, die jede Frage beantwortet und auf Wunsch Personal schickt. Es gibt eine Post und ein Telegrafenamt.

Herr Meier ist häufig auf Reisen. Herr Meier reist beruflich. Und nun ist er also wieder – wieder einmal – daheim. Findet alles so vor, wie er es verlassen oder wie er es vorzufinden erwartet hat. Der Briefkasten ist voll, die Blumen lassen die Köpfe hängen, ansonsten scheint alles in Ordnung.

Wie üblich ruft er sofort seine Freundin an, um ihr mitzuteilen, daß er wohlbehalten wieder zurück ist. Seine Freundin, Frau Rose, wohnt drei Stunden Bahnfahrt von seinem Wohnort entfernt; ob er zu Hause oder auf Reisen ist, merkt sie nur daran, ob er sie täglich gegen 19 Uhr anruft – oder eben nicht. Meist, sofern er Zeit hat, besucht er sie am Wochenende.

Nach dem kurzen Telefonat beginnt er, den Koffer auszupacken. Seit seine Frau ihn verlassen hat – er weiß gar nicht mehr, wie lange das nun schon her ist – hat er nicht nur gelernt, die Waschmaschine zu bedienen, sondern auch Hemden zu bügeln und Unterwäsche ordentlich zusammenzulegen. Bettwäsche bügelt er nicht – was Frau Rose unmöglich findet, denn seine alte von der Mutter geerbte Leinenbettwäsche knittert schrecklich. Sie hat ihm auch schon eine bügelfreie Jersey-Garnitur mit Blumenmuster geschenkt – die ihm jedoch überhaupt nicht gefällt. Frau Rose hat natürlich, obwohl sie seine Freundin ist, »Besseres« (wie sie sagt) zu tun als ihm seine Hemden zu bügeln. Nun hat er seine eigene Balance zwischen Bügeln und Nichtbügeln gefunden und läßt sich nicht weiter dreinreden.

Regelmäßige Auseinandersetzungen mit der Freundin jedoch gibt es nach wie vor in Bezug auf die Sauberkeit der Wohnung, seiner Wohnung. Während er, Herr Meier, der Meinung ist, seine Wohnung sei hinreichend sauber und gepflegt, ohnehin würde er so gut wie keinen Schmutz machen, so selten, wie er zu Hause sei, und überhaupt habe er in seiner knappen Freizeit Bes- seres zu tun als mit dem Feudel auf den Fußböden herumzurutschen, äußert Frau Rose unumwunden Kritik am Meierschen Reinheitskonzept. Öfter schon wischte sie provozierend mit dem rechten Zeigefinger über staubige Oberflächen im Wohnzimmer; manchmal, wenn sie in der entsprechenden Stimmung ist, macht sie sich daran, seine gesamte Wohnung durchzusaugen, vorzugsweise dann, wenn Herr Meier gerade die »Sportschau« sehen (und eigentlich auch hören) will. Sie macht sich nichts aus Sport, er wagt es nicht, Einspruch gegen den Sauberkeitsterror zu erheben – ist es doch zu seinem Wohl, angeblich.Einmal jedoch hat Frau Rose ihre Hygienekritik, Herrn Meier betreffend, auf die Spitze getrieben: In seiner Toilette rieche es wie in einer öffentlichen Bedürfnisanstalt, hatte sie gesagt. Herr Meier hatte gar nicht darauf reagiert, was Frau Rose wiederum sehr verärgerte. Seitdem verbringen die beiden ihre gemeinsamen Wochenenden meist in ihrer Wohnung.

Das Essen? Darum kümmere ich mich nicht. Dafür sorgt der Küchenchef, der über Kühlschränke, Küchen, Koch- und Wasch- und sonstige Maschinen sowie über eine Menge Personal verfügt.

Das Schiff hat 1500 bis 2000 Einwohner. Wenn nun in der Küche 50 Leute beschäftigt sind, so beschäftigt mein eigener Haushalt 50/2000 = 1/40 Koch. Meine Damen und Herren – ich beschäftige 1/40 Koch, in bin der Mann, der den Kniff herausgefunden hat, wie man es fertigbringt, nur 1/40 Koch zu engagieren! Wie sehr wird auf diese Weise das Problem des Personalmangels gemildert! Aber Verzeihung – noch bin ich nicht fertig: Ich sorge mich nicht um meinen Koch, ich kümmere mich nicht um ihn, ich gebe ihm weder Aufträge noch Geld, um auf den Markt zu gehen. Aber ich kann Sie alle, wenn Sie einverstanden sind, nach dem Vortrag zu mir einladen, und Sie können Kaviar aus Moskau, argen- tinischen Puchero oder Poulet de Bresse essen und Nährbier oder Münchener Bier trinken oder der »Witwe Cliquot« den Hals brechen. Das kann mich in gar keiner Weise erschüttern.

Zusammenzuziehen kommt für die beiden nicht in Frage. Ganz abgesehen davon, daß Herr Meier eben hier, Frau Rose eben dort Arbeit hat und Geld verdient, legt Frau Rose großen Wert auf, wie sie sagt, ihre »Unabhängigkeit«. Herr Meier – er sagt es nicht, aber er denkt es – hat einfach gern zu Hause seine Ruhe. Die genießt er sehr, seit ihn vor vielen Jahren seine Frau verlassen hat. Die Wohnung wurde eigentlich schon zu groß für sie beide, nachdem ihr Sohn ausgezogen war. Jonas lebt jetzt in Spanien und braucht sein ehemaliges Kinderzimmer nicht einmal als Gästezimmer, zu dem es dann wurde, denn er kommt so gut wie nie zu Besuch.

Vor längerer Zeit hat Herr Meier im Kinderzimmer die alte Modelleisenbahn aufgebaut, die Jonas nicht hatte mitnehmen wollen, da steht sie nun, und die Tür bleibt zu. Seit Frau Rose nicht mehr zu Besuch kommt, betritt Meier auch das Wohnzimmer nur noch zum Fernsehen. Neuerdings überlegt er, ob er sich nicht ein kleineres Fernsehgerät in die Küche stellen soll. Denn dort nimmt er seine Mahlzeiten zu sich, und dort sitzt er auch am liebsten, um am

Abend noch ein Gläschen zu trinken und den Tag an sich vorüberziehen zu lassen. Kochen tut er kaum. Er hat auch nie die Lust verspürt, es zu lernen. Natürlich schätzt er eine gute Mahlzeit, und wenn Frau Rose für ihn kocht, fühlt er sich so richtig wohl.

Zur Arbeit nimmt er meist belegte Brote mit; am Abend allein zu Hause versucht er, die Nahrungszubereitung auf ein Minimum zu reduzieren. Und weil er weiß, daß einseitige Ernährung ungesund ist, achtet er dabei sorgfältig auf eine gewisse Abwechslung. So gibt es in einer Woche zum Beispiel montags Tiefkühlpizza, dienstags Gulaschsuppe oder ein anderes Dosengericht, mittwochs Würstchen und Brot, donnerstags Döner vom Imbiß an der Ecke, freitags Fischstäbchen und Kartoffelsalat, samstags, sofern das Essen bei Frau Rose ausfällt, Frühlingsrollen vom chinesischen Pizzaservice, und sonntags Fleischsalat und harte Eier.

Glücklich ist Herr Meier über seine Spülmaschine, denn das fehlte noch, den kostbaren Feierabend mit schmutzigem Geschirr zu verderben! Und Gläser, Teller und Besteck besitzt er reichlich, um die Maschine im Laufe der Woche voll zu kriegen.

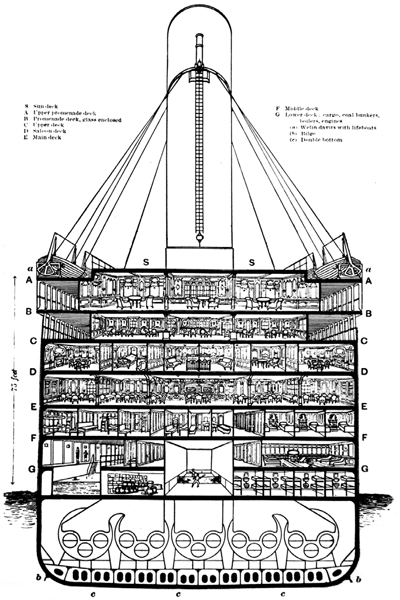

In dem Schnelldampfer, der 2000 Passagiere in seinen 7–10 Etagen aufnehmen kann, mache ich noch eine wichtige Feststellung: Von dem beschriebenen Appar- tement aus geht man durch einen kleinen privaten Flur und kommt dann auf einen großen Wandelgang, der an einen Boulevard erinnert: das Deck.

Dort begegnet man Leuten – wie auf den Boulevards oder wie bei Ihnen auf der Floridastraße. Ein anderer Boulevard (der allerdings durch Boote versperrt ist) befindet ich auf dem Oberteil des Schiffes – wie ein großer Dachgarten auf einem Haus in der Stadt. Im Innern des Schiffes zählt man mehrere Straßen – zwei je Etage; sie heißen: Riostraße, Buenos-Aires-Straße, Montevideostraße – und die Kabinentüren tragen Nummernschilder wie die Haustüren in einer Stadt. Diese Straßen, die nicht »parterre« verlaufen, begeistern mich; der Geist, aus dem sie stammen, gleicht dem, der mich – auf einem anderen Ideenweg – die »Straße in der Luft« erfinden ließ.

Was ich Ihnen erzähle, ist äußerst banal: gängige Münze in allen Hotels auf dem festen Land und auf dem Meer. Aber etwas Wunderbares wäre es, wenn unser häusliches Leben recht wirklich lebendig gemacht werden könnte; wie purer Übermut wirkt die Absicht, diese oben beschriebenen Dinge dem Fegefeuer einzuverleiben, zu dem das Leben der modernen Menschen geworden ist, die in Häusern des »prämaschinistischen« Zeitalters eingesperrt sind.

Kulturell ist Herr Meier »im Prinzip« durchaus interessiert. Unternehmen aber tut er eigentlich nur etwas, wenn Frau Rose Karten besorgt hat zum Beispiel für das Kino oder das Musical oder auch schon mal ein Konzert im Kongreßzentrum. Früher hatte er sich regelmäßig mit den Jungs vom Skatclub getroffen; warum er das nun nicht mehr tut, kann er nicht sagen. Lust hätte er schon. Wahrscheinlich war es schwierig geworden, einen Termin zu finden, an dem sie alle Zeit hatten.

Herr Meier ist nicht unbedingt einer, der die Initiative ergreift. War er nie gewesen. Deswegen ist er froh, wenn andere ab und zu seine Freizeit für ihn gestalten. Denn andererseits ist das Alleinsein auch nicht seine Sache. Kollegen trifft er selten außerhalb der Arbeitszeiten, die meisten haben Familie, und die Interessen sind nicht unbedingt dieselben. Mit dem Sport hat er aufgehört, das Fitneßstudio wurde ihm einfach auf Dauer zu teuer für die wenigen Stunden, die er dort im Monat noch verbrachte. Kostete tatsächlich monatlich so viel wie vorher der Sportverein im ganzen Jahr. Der wiederum hat inzwischen seine Beiträge an das Niveau der Fitneßstudios angepaßt.

Manchmal, meist am Wochenende, setzt sich Herr Meier auf das Fahrrad, setzt seinen Sturzhelm auf und radelt ein paar Stunden aufs Geratewohl durch die Gegend. Der Arzt hat ihm das Radfahren empfohlen, das sei ein guter Ausgleich zum Autofahren. Obwohl Meier den Wagen eigentlich nur für die Geschäftsreisen und, wenn er nicht auf Tour ist für die Fahrt zur Firma benutzt – und sich dann zweimal täglich über all die anderen Autofahrer ärgert, die gemeinsam mit ihm auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Weg z rück nach Hause einen Stau machen. Nur einmal hat er den Bus genommen, ist dann in die Bahn umgestiegen. Da war solch ein Gedränge, solch ein Mief und Dampf und solch ein Handypalaver und Kopfhörerlärmabfall, daß er froh war, am nächsten Tag wieder in seinen eigenen vier Blechwänden sitzen, in Ruhe Bob Dylan hören und genüßlich dabei in der Nase popeln zu können. Was er seither wieder täglich zweimal tut.

Erlauben Sie mir, Ihnen zu zeigen, auf welchem Weg ich mir im Laufe von 20 Jahren wissbegieriger Aufmerksamkeit Gewißheiten verschafft habe. Der Anfang meiner Forschungsarbeiten fällt zusammen mit dem Besuch der Kar- tause von Ema bei Florenz im Jahre 1907. In dieser musikerfüllten Landschaft der Toscana habe ich eine moderne Stadt gesehen, die den Hügel krönt. Die adligste Silhouette der Landschaft, der zusammengeflochtene Kranz der Mönchszellen; jede Zelle mit Aussicht auf die Ebene und mit einem Nebenausgang, der in ein tiefer gelegenes, ganz und gar geschlossenes Gärtchen führt.

Ich hätte niemals gedacht, daß ich einmal eine so heitere Interpretation des Wohnens kennenlernen würde. Die Rückseite jeder Zelle hat eine Tür und ein Sprechfenster, die beide auf eine kreisförmige Straße hinausgehen. Diese Straße ist von Arkaden überdacht: das ist der Kreuzgang. Dies ist der Weg, der über- allhin führt: zum Gebet, zu Besuchen, zum Essen, zu Begräbnissen. Diese »moderne Stadt« stammt aus dem 15. Jahrhundert. Ihre strahlende Vision ist mir für immer gegenwärtig geblieben.

Eine Zelle im menschlichen Maßstab: 15 m2. Nehmen wir eine beliebig größere Fläche – sagen wir zehnmal so groß: 150 m2. Und dann werfen wir alles über Bord, was nichts bei uns zu suchen hat. Auf Grund einer veralteten oder verfälschten Vorstellung von den Existenzbedin- gungen geben wir den Häusern verkehrte Flächenmaße; wir verdoppeln oder ver- fünffachen den Mietpreis. Zu dieser Belastung fügen wir noch die Notwendigkeit, Hausangestellte zu halten, und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten. Halten wir uns denn auch zu Hause einen Bäcker, der uns das Brot, und einen Konditor, der uns den Kuchen bäckt? Dieses Beispiel steht für das, was ich zuvor angeführt habe. Wir haben nicht überlegt, wir haben uns nicht angepaßt; wir sind im akademischen Denken und in den Sitten der prämaschinistischen Zeit steckengeblieben. Danach sind wir mitten im Problem des Gemeinschaftsservice. Seine exakte Lösung muß die Grundlage für modernen Städtebau und für das moderne Wohnhaus bilden. Für die Probleme der Architektur gibt es jetzt einen anderen Maßstab. Das Haus mit einer Fassade von 10, 20, 30 m, das von einem Privatmann erbaut wird, ist eine Anomalie, ist ein Anachronismus. Das heißt Geld zu ungünstigen Bedingungen anlegen (mag es auch nicht den Anschein haben); das hieße hartnäckig darauf bestehen, eine unbrauchbare Werkzeug- ausrüstung zu vergrößern, die nach uns kaum mehr einem nützlich sein wird.

Ich stelle mir eine Zelle vor, die im Schnitt wie folgt aussieht: Zwei Fußböden, zwei Geschosse. Im Innenblock, auf der Rückseite, schneide ich eine Straße aus, die zu einer »Luftstraße« wird – das heißt, sie ist etwas anderes als die Chaussee zu ebener Erde. Diese »Luftstraßen« wiederholen sich, sie liegen im Abstand von 6 m übereinander; es gibt also »Luftstraßen« in 6, 12, 18, 24 m Höhe über dem Erdboden. Ich ziehe die Bezeichnung »Straße« der Bezeichnung »Korridor« vor, um deutlich zu machen, daß es sich um einen horizontalen Verkehrsweg handelt, der vollständig unabhängig von den angrenzenden Villen ist, deren Türen sich auf ihn öffnen. Diese Luftstraßen führen in als günstig erkannten Abständen zu einer Gruppe von Aufzügen, zu Rampen oder Treppen, die die Verbindung mit dem Boden der Stadt herstellen.

Hier ist auch der Zugang zum Dachgarten, auf dem sich die Sonnenterrassen, das Schwimmbecken, die Sportplätze, die Spazierwege im Grün der Hängegärten befinden.

Durch eine der Türen ist man in eine Wohnung gegangen. Die Einrichtung im Innern steht im Belieben des Bewohners (freies Planen durch unabhängiges Haus-Skelett). Für die vordere Fassade sieht man jedenfalls eine Glaswand vor. Geschickte Kombinationen gestatten doppelte Höfe, wobei man Salon und Eßzimmer übereinander baut. Von hier aus öffnet sich eine Tür zum Garten. Dieser Garten ist »aufgehängt«. Er ist nach drei Seiten geschlossen.

Jede Wohnung wird von der Nachbarwohnung durch einen Garten getrennt. Die Verfolgung des wirtschaftlichen Ideals bei der Planung der »Zellen« führt uns über das einfache Gehäuse der menschlichen Schnecke hinaus. Diese Zellen müssen zu Millionen zusammengefügt sein; und dieses Muß führt uns zu überraschenden Lösungen. Auf »hellen Fußböden« leben und wirken, in »Gärten zum Luftschöpfen« atmen, in freier Atmosphäre der Wohnungen mit gemeinschaftlichem Service wohnen, sich rasch und sicher auf den »Luftstraßen« bewegen; das ist schon ein beträchtlicher Fortschritt, wenn man an den augenblicklichen Zustand der Dinge denkt.

Das moderne Leben – im Büro und in der Fabrik – schwächt durch sitzende Lebensweise und Taylorisation, die die Bewegung einschränkt, den Organis- mus und das Nervensystem. Der Sport ist plötzlich ganz wichtig geworden. Aber er beschäftigt mehr die Gemüter als die Körper. Was bedeutet er in Wahrheit? Die Antwort auf diese Frage ist entwaffnend: Unter »Sport« versteht man heute 50000 Blutarme, die sich unter den schlimmsten Bedingungen auf den Sport- plätzen versammeln, um zuzuschauen, wie 22 starke Burschen Arme und Bei- ne bewegen; dafür sind die Sportplätze da ... Und die Stadtväter sagen, wenn sie für einen Sportplatz gesorgt haben: »Jetzt haben wir dem Sport unseren Tribut gezollt.«

Sport muß regelmäßig – täglich oder doch wenigstens zweimal wöchentlich – getrieben werden. Wenn man nicht akute Realitäten unbeachtet lassen will, muß man den Sport am Fuß der Häuser möglich machen. Ich zeichne ein Viereck von 400 m2, das im allgemeinen von den Städtebauern jeder Behausung der modernen Gartenstadt zugestanden wird. Man verteilt die Parzellen längs der gewundenen oder geraden Straßen, und die kleinen Häuser bilden eine Menge roter Punkte. Ich nenne das eine »Splitter«-Parzellierung, weil der Anblick ziemlich chaotisch ist; die Vegetation rettet eines Tages alles, und wir beruhigen uns wieder. Die Stadtväter rufen zufrieden: »Wir haben ein menschenfreundliches Werk getan«, meinen sie.

Gewaltiger Irrtum, reine Illusion: man hat dem Arbeiter und seiner Frau ein Mar- tyrium auferlegt. Ihr Garten? Eine sehr schädliche zusätzliche häusliche Plage; schädlich für den Körper, der dadurch deformiert wird. Die Bewegungen beim Gärtnern sind ungesunde Bewegungen; Gartenfrondienst, Verschleiß der Körperkräfte. »Sein Gärtchen bebauen!« Es wird eine Menge darüber geschrieben – und es werden gute Geschäfte damit gemacht! Ein Haufen von Preislisten, die von Farbe triefen, und soviel Prospekte, soviel schöne Bücher und soviel schöne Vorträge – und alles das hält die Illusion und das Rheuma am Leben!

Die menschliche Zelle muß also um den gemeinschaftlichen Service vergrö- ßert werden, und der Sport muß zu einer der täglichen häuslichen Übungen werden. Wir lassen am Fuß der Häuser eine ununterbrochene Reihe von Spielplätzen sich entlangziehen. Der Arbeiter kommt nach Hause, er zieht seinen Sportanzug an; vor dem Haus trifft er sich mit der Gruppe oder mit dem Sportleh- rer; seine Frau und seine Kinder machen es ebenso. Fußball, Tennis, Basketball, Kinderspiele in bunter Folge auf dem Boulevard vor den Gartenzellen. Genauso werden die restlichen 150 m2 »addiert«, und zwar für den Gemüseanbau. Ein Landwirt bewirtschaftet 100 oder 1000 Parzellen, pflügt sie mit dem Traktor, düngt sie und gießt sie mit Hilfe von automatischen Wassersprenganlagen. Und dieser Gemüseanbau lohnt sich. Der Arbeiter kann sich seine Radies- chen oder Karotten ziehen, nachdem er etwas für seine Muskeln und seine Lungen – und gleichzeitig (und zwar dadurch!) unfehlbar etwas für seinen Optimismus getan hat.

Meine »Suche nach einer Zelle im menschlichen Maßstab« setzt voraus, daß man jedes existierende Haus und jeden existierenden Wohnkodex, alle Gewohn- heiten und jede Tradition vergißt. Das bedeutet, daß man in aller Ruhe die neu- en Bedingungen erforscht, unter denen Leben sich abspielt. Man muß zu analy- sieren wagen und zusammenzufügen verstehen. Man muß im Rücken den Halt der modernen Technik spüren und vor sich die schicksalhafte Entwicklung des Bauens erkennen, die auf vernünftige Methoden hinzielt. Es gilt die Sehnsucht im Herzen eines Menschen des Maschinenzeitalters zu stillen – nicht aber, einige Romantiker des »alten Daches« zu hätscheln, die, die Leier in der Hand, - ohne sich über das Geschehende klarzuwerden, [... ] dem Zusammenbruch der Stadt, dem Einschlafen des Landes zuschauen.

Ja, nun ist er also wieder hier: In seiner Dreizimmerwohnung mit Balkon in Hamburg-Steilshoop. Hier ist sein Sohn aufgewachsen, hier hat seine Frau ihn zurückgelassen, hier lebt er seit Jahren allein – wenn er nicht auf Reisen ist, und wenn er nicht das Wochenende bei Frau Rose verbringt.

Manchmal rechnet er aus, was die Wohnung, die er nur aus Gewohnheit bewohnt, und die er zunehmend als Last empfindet, ihn kostet. Die Warmmiete beträgt nach der letzten Sanierung 700 Euro. Berücksichtigt man den Umstand, daß Herr Meier hier nur etwa die Hälfte des Jahres wohnt, also etwa 182 Tage und Nächte, könnte man sagen: die Wohnung kostet ihn am Tag oder pro Nacht 46 Euro.

Dazu kommen – dies nur nebenbei – die Kosten für den Kabel- und den Tele- fonanschluß, Rundfunkgebühren und die Kosten für Alpenveilchen und Grün- pflanzen aus dem Baumarkt.

Für 46 Euro am Tag oder pro Nacht muß Herr Meier die Wohnung aufräu- men, das Bad putzen, das Bett frisch beziehen, die Stube saugen, die Wäsche waschen, die Schuhe putzen, die Hemden bügeln, das Essen einkaufen, seine Mahlzeiten kochen, das Geschirr spülen, diverse Haushaltsartikel wie Klopapier, Putzmittel usw. besorgen Päckchen zur Post bringen, Päckchen von der Post holen, dem Stromableser die Tür öffnen, Glühbirnen wechseln, den tropfenden Wasserhahn reparieren. Herr Meier verdient 2000 Euro im Monat und arbeitet 40 Stunden die Woche; also muß er, wenn er 700 für die Wohnung ausgibt, etwa 14 Stunden arbei- ten, um die Miete für diese Wohnung bezahlen zu können, das sind etwa 56 Stunden im Monat, und über 700 Stunden im Jahr.

Rechnet man die Stunden zusammen, die Herr Meier aufwenden muß, um seine Wohnung aufzuräumen, das Bad zu putzen, das Bett frisch zu be- ziehen, die Stube zu saugen, die Wäsche zu waschen, die Schuhe zu putzen, die Hemden zu bügeln, das Essen einzukaufen, seine Mahlzeiten zu kochen, das Geschirr zu spülen, diverse Haushaltsartikel wie Klopapier, Putzmittel usw. zu besorgen etc., kommt man pro Woche gut und gerne auf einen vollen Tag oder pro Tag auf eine gute Stunde. Das aber nur, weil Herr Meier, wie wir wissen, die Hausarbeit nicht liebt.

Bei 182 Aufenthaltstagen pro Jahr in der Wohnung sind das also gut 182, wahrscheinlich an die 200 Stunden. 200 Stunden kostenlose Arbeit. Würde Herr Meier dafür genau so bezahlt wie für seine Erwerbstätigkeit, erhielte er dafür etwa 2500 Euro im Jahr.

Man könnte also auch sagen, der Tag in seiner Wohnung kostet Herrn Meier 46 Euro plus eine gute Stunde Arbeit, also an die 60 Euro.

Dabei sind Putzmittel, Waschmittel, Spülmittel und Schuhcreme ebenso nicht inklusive wie die Anschaffung und der Betrieb von Staubsauger, Waschma- schine, Geschirrspülmaschine, Elektroherd, Kaffeemaschine, Toaster, Kühlschrank mit Gefrierfach, Bügeleisen und Bügelbrett – ganz zu schweigen von Bett- und Tischwäsche, Hand- und Geschirrtüchern, Putz- und Wischlappen.

Nachdem er auf diese Weise, auf seinem Lieblingsplatz in der Küche sitzend, mehrere Blatt Papier mit Listen und Berechnungen gefüllt hat, öffnet sich Herr Meier eine Flasche Sekt, die er vorausschauend auf dem Heimweg mit eingekauft hat, gießt sich ein Gläschen ein – und genießt.

Er trinkt auf den Wohlstand, in dem er schwimmt, die Sicherheit seines Arbeitsplatzes (von der er ausgeht) und auf die Freundschaft zu Frau Rose – die er für ausbaufähig hält.

Die nächste Flasche trinkt er auf die Gesundheit von Frau Rotkehl, die Modernität des jungen Mannes von nebenan, der nur noch elektronische Post bekommt und, vor allem – und das mit einem besonders großen Schluck – auf seine eigene Freiheit!

Le Corbusier, Susanne Weiß

Unter Verwendung von:

Le Corbusier, Eine Zelle im menschlichen Maßstab – 4. Vortrag, gehalten 1929 in Paris in: Volker Fischer/Anne Hamilton (Hg.), Theorien der Gestaltung, Bd. I, Frankfurt/M. (form) 1999, S. 174–184.